なぜES経営だけでは企業を未来に繋げられないのか

「後継者難倒産」が過去最高水準になったと、帝国データバンクがデータを集計して情報を出していましたね。

中小企業の後継者問題は本当に深刻です。

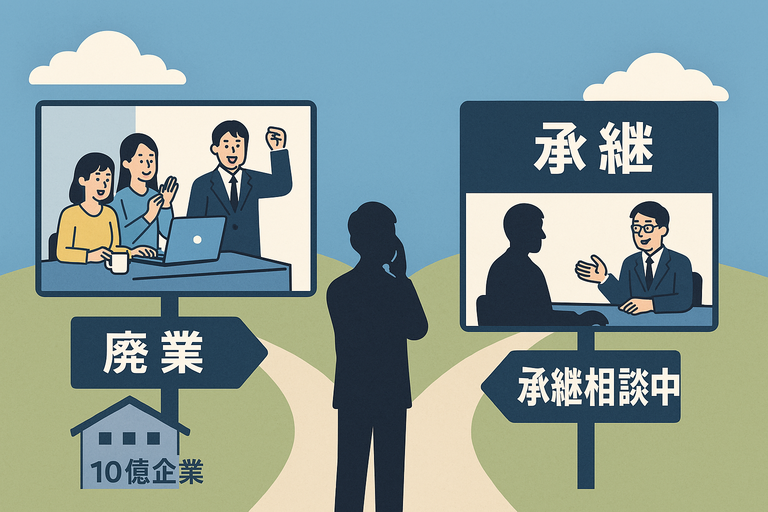

数人で始めた事業が、10億~20億くらい、従業員数数十人レベルの規模になったとしても、経営者としての仕事ができる人間が育っていないと、現経営者に健康上の問題などが起こった時に、後継者難倒産が現実化することになります。

従業員数数人で数億程度のビジネスであれば、自分の代で廃業することを前提に事業設計するということも可能ですが、その場合でも数人の従業員には、廃業した後にも人生設計が狂わないようなことを、しっかりと話し合いをしておく必要があります。

ESが高くても継がれない会社があるという現実

最近は、後継者問題、事業承継についてのご相談を受けることも増えてきました。

こうした相談件数が増えているのは、おそらく私だけに起こっている現象ではなく、全国的なことなのだと想像していましたが、今回の帝国データバンクの情報で、あらためてそれを再認識しました。

起業するのは簡単です。一方で継続することは難しいと言われています。

10年、20年と業績を上げながら、事業と全従業員を成長させながら組織経営を継続していくことができている企業は、創業した会社全体の10%未満であるというのが、一般的な認識です。

しかし、10年以上事業経営、組織経営を継続している人なら共感していただけると思いますが、真面目に経営に取り組んでまともな事業を行っているのであれば、実は経営を継続することもさほど難しいことではありません。

ところが事業承継となると、途端に難易度が上がります。

無論、後継者に事業を渡した後のことに無責任でいるのであれば、承継そのものは難しくはありません。

自分が経営者やリーダーとして指揮をとっているときよりも、総合的に成長し続ける企業として引き継いでいくことを、経営者としての最後の使命として考えたとき、難易度が上がるのです。

支持される会社が継がれないという社会的損失

とは言え、喫緊の後継者難倒産問題。

経営者としての覚悟を持っている人であれば、誰が事業を継いでくれてもいい。そう考えている経営者も少なくありませんが、それでも後継者が見つからないという企業は、これからどんどん増えていくのは間違いないでしょう。

それが見つからないというのが現実。

しかしこれは、見つからないというだけで、そういう人材がいないということではないというのが、私の見解です。

今後日本ではますます深刻になっていくであろう「後継者難倒産」について。

今日はその話を続けようと思います。

お客様や取引先から支持されないようなビジネスになって行くプロセスで、沈みゆく会社を引き継いで経営をしてくれる人もいないから、という理由で廃業という選択をするのであれば、それは仕方がありません。

また、さまざまなビジネスが立ち上がっても、それがマーケットに受け入れられずに淘汰されていくのも仕方がないことですし、それはむしろ健全なことです。

しかし、お客様や取引先を含めて、さまざまな関係者に愛されて支持されている企業であるにも関わらず、後継者難によって倒産もしくは廃業をせざるをえないということは、とても残念であり、社会にとってもマーケットにとっても損失です。

「託す力」を持てるかどうかが企業の命運を分ける

弊社の取引先や、私の知人・友人が経営する会社の中にも、素晴らしい企業で素晴らしい事業を行っていてるにも関わらず、後継者がいなくて、現経営者の代で事業を終えることになる見込みが濃厚であるところが何社もあります。

魅力的な事業を作り上げてそれを成長させ、お客様に喜ばれ、従業員にも高い外的報酬を与え、あらゆる方面の関係者がその企業とつながっていることに対して喜びや誇りを感じるような企業の経営者は、相応の能力があるからこそ成長企業を作り上げることができたわけですが、自分ではない誰かに経営を任せ、大きな失敗も経験させてあげられるような能力は、全く別のものですので、ここで躓いたり、諦めたりする人が少なくないのです。

会社が大きく成長するプロセスで、さまざまな仕事を部下に任せていくということは誰もが経験します。

現場の実務だけでなく、マネジメントについても任せていくということまでは、上手に出来るようになる経営者はたくさんいます。

しかし、会社としての最終の経営に関する決断を任せて、成功も失敗も認めていくことができる人は少なく、この能力を意識的に高めていかないと、後継者難倒産のリスクから逃れることはできません。

社長職を退き会長になり、社長を誰かに任せるということが形の上ではできたとしても、実質的に自分が口を出さないと気がすまない、経営判断の報告が自分に届かないと気がすまないという人は、後継者難という問題に対して本気で向き合っていないと言われても仕方がありません。

経営者としての最後の仕事とは何か

誰もが人間である以上、老化による能力の低下から逃れることはできません。

お客様や従業員、取引先から愛されるようになった事業を、未来に向かって成長させ続けるためにも、自分の能力が高まり続けている時、伸び続けているときにこそ、経営の最終判断を誰かに任せることに真剣に向き合わねばならないのです。

カテゴリ

人気記事

当社の「従業員」の定義

当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。

つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、

そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。

一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、

当社では理念やクレドに「従う」という意味で、

経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。

手軽に学び始めたいという方はこちら

日本で唯一の

ESに特化したメルマガ

2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。

採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる

1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。

サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら