安田佳生さんとの対談 71【日本人の「信じやすさ」は武器かリスクか】

人は何のために働くのか。

仕事を通じてどんな満足を求めるのか。

時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。

その中で「ES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道が、株式会社ワイキューブ創業者の安田佳生さんと対談しています。

雇わない株式会社というユニークな会社の取締役も務め、「雇わない経営」を標榜する安田さんと、ESの向上を使命に事業展開する私(藤原)の対談を、ぜひ読んでいただければと思います。

対談「日本人の「信じやすさ」は武器かリスクか」のご紹介

日本人は、なぜこれほどまでに「素直で、信じやすい」と言われるのでしょうか。

この問いに真正面から向き合ったのが、今回の対談記事【日本人の信じやすさは武器かリスクか】です。

海外を訪れるたび、現地の人々との交流の中で感じる違和感。

そして、戦争報道や歴史教育を通じて浮かび上がる、日本社会に染みついた「正解信仰」。

この記事では、対談のエッセンスとともに、日本人の“素直すぎる国民性”の光と影を掘り下げていきます。

「素直さ」は、日本人の長所か、それとも弱点か?

私は平均して年に2〜3回は海外を訪れ、現地の人々と対話を重ねています。

観光地だけでなく、ローカルな街角や市場で、ふとした会話からその国の人々の価値観や“信じ方”に触れるのが好きです。

そうして感じるのは、日本人は他国の人々と比べて、圧倒的に「素直で信じやすい」ということ。

もちろん例外もありますし、どこの国にも素直な人・疑い深い人はいるものですが、“マクロな傾向”としての違いは明らかにあるのです。

そしてそれは、戦争報道などの“ナラティブ”がどう受け取られているかを見れば、一層はっきりします。

ロシア=悪、ウクライナ=正義──それは本当に「真実」か?

たとえば、ロシアとウクライナの戦争報道。

日本では「ロシアが100%悪で、ウクライナに100%の正義がある」と信じている人が非常に多いように見えます。

たしかに、ロシアの行動は国際法違反です。しかし、だからといって一方的な悪と断じるのは、あまりに単純すぎます。

戦争とは本質的に「善と悪の対立」ではなく、「立場の衝突」です。

ある国の“防衛”は、他国にとっての“侵略”にもなりうる。

そこには歴史的背景、民族問題、経済的利害、複雑な要因が絡み合っています。

にもかかわらず、日本の多くの人は、テレビや新聞で見た「ストーリー」を、そのまま“真実”として信じてしまうのです。

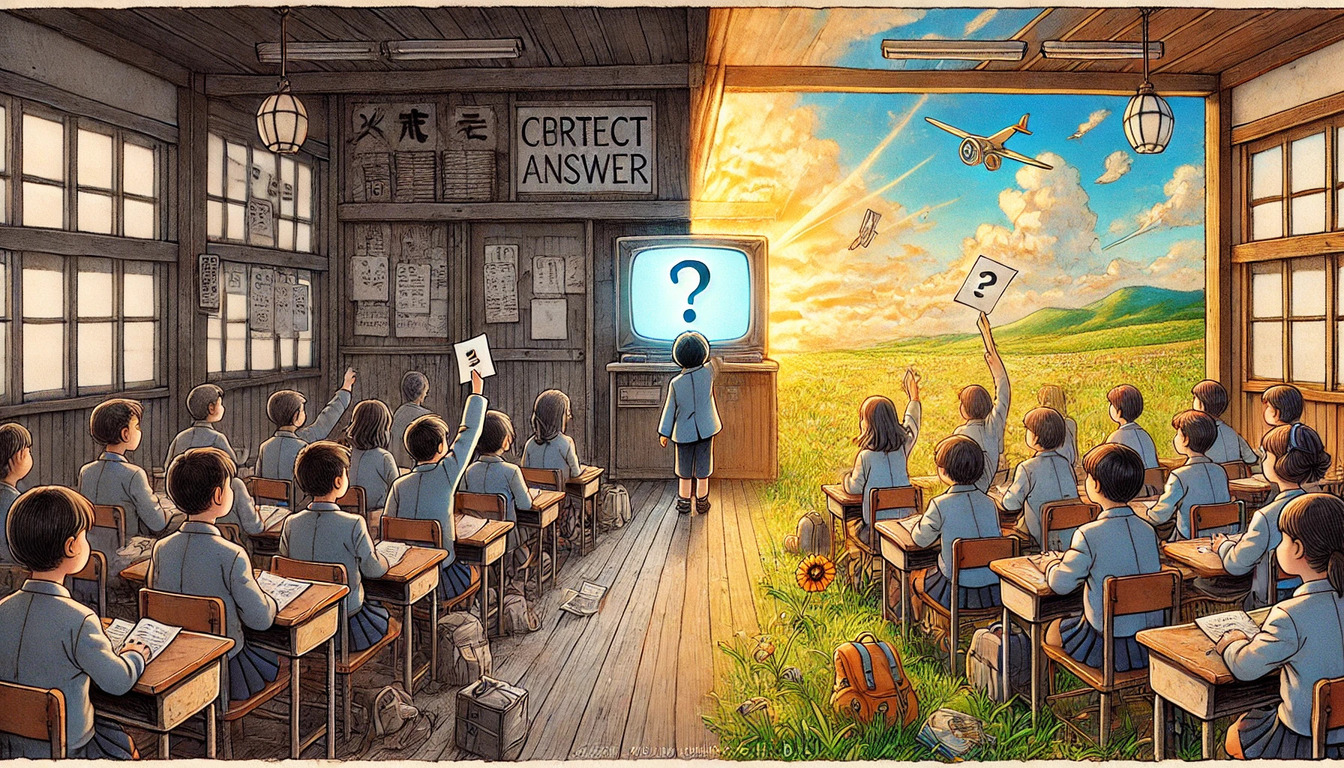

「正義と悪」を信じやすいのは、教育の影響か?

この信じやすさの背景には、日本の教育システムがあると私は考えています。

戦後、日本の教育は「正解を覚える」ことを重視する方向に傾いてきました。

歴史に絶対的な“正解”などないはずなのに、教育現場では「誰かが決めた答え」をただ暗記するよう求められます。

- 「問いを持つ力」よりも「正しい答えを当てる力」

- 「討論」よりも「一方的な講義」

- 「自分の視点」よりも「教科書の見解」

このような文化が、複数の視点を持たずに一つのストーリーを信じるという思考習慣を生み出してしまったのではないでしょうか。

アメリカを“許しすぎる”国民性の正体

もっと極端な例があります。

日本は、広島と長崎に原爆を落とされ、数十万人の民間人が殺されました。

それにもかかわらず、今の日本では「アメリカを憎む」という感情はあまり見られません。

むしろ、多くの人がアメリカを好意的にとらえ、文化や価値観を進んで受け入れています。

これは、“寛容な心”というよりも、「情報操作の成功」とも言えるかもしれません。

戦後、アメリカは日本人に「戦前の考えを捨てて、戦勝国の論理を受け入れよ」とメッセージを発しました。

そして、多くの日本人はその言葉を素直に受け入れたのです。

この「疑わない受容性」こそが、今の日本人の信じやすさの核心にあると感じています。

私は、教育からはみ出した「問いを持つ子ども」だった

私自身、小さな頃から「問いを持つ」ことが好きでした。

正解を覚えることよりも、自分の頭で考えることに喜びを感じていた。

だから、学校や教育に馴染めず、「大学に行く」という道にも魅力を感じませんでした。

そして私は、学校教育を信じて進む人たちとは違う形で、社会と向き合うことを選びました。

ただ、ここで大切にしたいのは、「素直であること」を否定しないことです。

むしろ、素直さに「思考力」や「問いを持つ姿勢」をかけ合わせることが、これからの時代を生きる力になると私は信じています。

素直さは、問いとセットで“武器”になる

柔軟であるというのは、「なんでも信じること」ではありません。

自分の中に複数の視点を持ち、時に自分自身をも疑いながら考え続ける力。

それこそが、本当の意味での“柔軟性”です。

そして、日本人の素直さは、そうした思考と組み合わせることで、大きな力=武器になる可能性を秘めているのです。

信じやすさの正体に、今こそ向き合う

本人の「信じやすさ」は、教育と情報環境によって形作られた“習性”かもしれません。

でも、それは私たちの未来を切り拓く力にもなり得ます。

素直であることを否定せず、そこに“問いを持つ姿勢”を加えていく。

それが、現代を生きる私たち一人ひとりに求められているのではないでしょうか。

以下をクリックして、対談内容をチェックしてみてくださいね!

【日本人の信じやすさは武器かリスクか国へ】

安田佳生 ✕ 藤原清道 連載対談 第71回目

カテゴリ

人気記事

当社の「従業員」の定義

当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。

つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、

そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。

一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、

当社では理念やクレドに「従う」という意味で、

経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。

手軽に学び始めたいという方はこちら

日本で唯一の

ESに特化したメルマガ

2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。

採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる

1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。

サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら